東窯?����?!我的東窯

張曉燕

歷史悠久的涇惠渠北畔,有一座名不見(jiàn)經(jīng)傳的小村莊——東窯村�。這個(gè)僅有三十余戶(hù)人家的小村莊,卻常常令我魂?duì)繅?mèng)繞��。

東窯村����,又名東堯村,地處三渠鎮(zhèn)莊頭村和涇干鎮(zhèn)冉村之間���。村子的來(lái)歷與我的祖上頗有些淵源�。我的祖父張鳳琪和其兄張鳳奎�����,原是河南偃師城關(guān)鎮(zhèn)北窯村人���,早年流落此地�。他們兄弟倆最早在此處建造磚瓦窯。后來(lái)����,同鄉(xiāng)王如意在今西窯村南也建造了磚瓦窯,兩窯之間僅隔一條深溝�����,這樣�,一東一西,遂有了“東窯”和“西 窯”的來(lái)歷���。另有一說(shuō)法是��,本村人不忘本�,遂取河南“北窯”之名��, 自稱(chēng)“窯上”�����,這一說(shuō)法的可靠性����,我無(wú)從考證。

我曾聽(tīng)父親說(shuō)起過(guò)祖父那段“逃荒”往事�,著實(shí)讓人心酸不已。1938年��,蔣介石在花園口炸堤導(dǎo)致黃河決口�,造成了連續(xù)三年的旱災(zāi)、水災(zāi)等�����,河南因此引發(fā)了著名的大饑荒��,河南人稱(chēng)為“遭年饉”���,數(shù)萬(wàn)人淪為難民����。為了生存���,老百姓只能四處逃荒����。1941年(民國(guó)30年)�,祖父?jìng)冸S河南偃師��、鞏縣周邊逃荒而來(lái)的難民們一路西奔�。他們聽(tīng)說(shuō)陜西的“涇三原��,天下先”���,尤其涇陽(yáng)以“關(guān)中白菜心”著稱(chēng)�����,是遠(yuǎn)近聞名的產(chǎn)糧大縣����,風(fēng)調(diào)雨順��,五谷豐登����。為了能吃上飽飯,他們背井離鄉(xiāng)��,來(lái)到陜西涇陽(yáng)��。當(dāng)年隨身的行頭僅有一擔(dān)兩筐�����,一筐鋪蓋��,一筐孩子�,河南人也因此被當(dāng)?shù)厝藨蚍Q(chēng)為“河南擔(dān)子”(諧音“河南蛋子”)。張家二兄弟�,也就是我的兩祖父,最早落戶(hù)此地���。后來(lái)��,姻親鄭家六兄弟��,還有其他鄉(xiāng)黨循蹤而至����,也在此地安家落戶(hù)����。

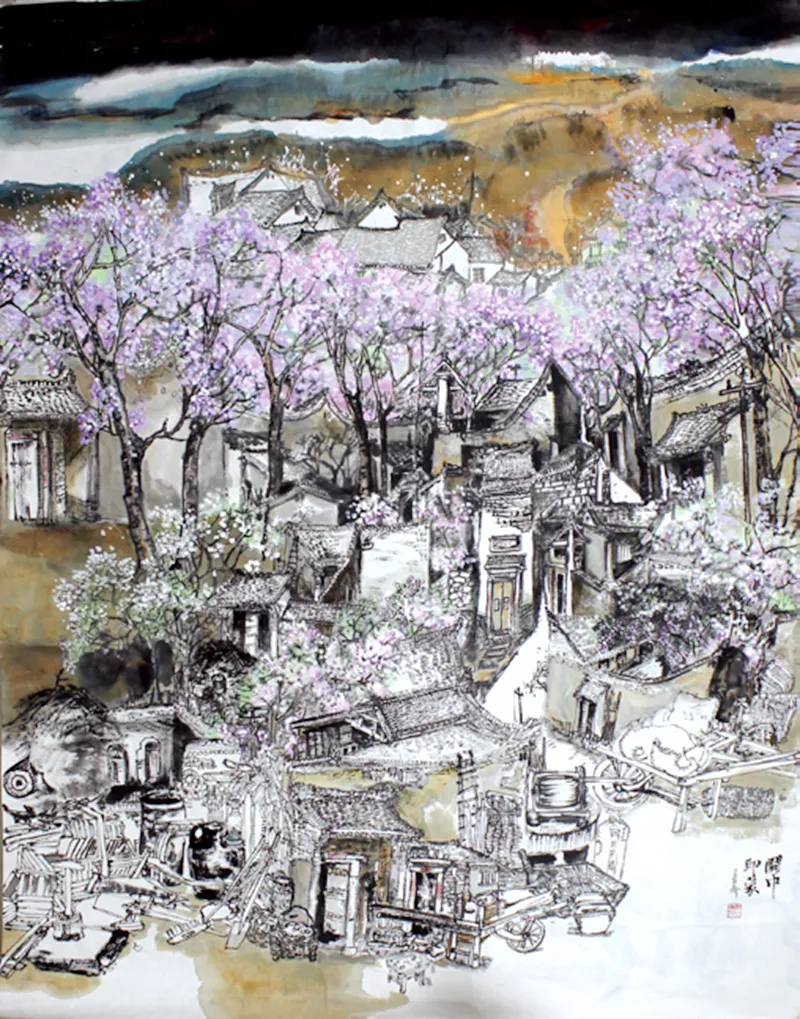

▲陳立華/畫(huà)

這里原是北坡塬(豐埝塬或解甲塬)一部分,屬當(dāng)?shù)厝宋撮_(kāi)發(fā)的荒坡溝坎�����,當(dāng)年曾是亂墳崗附屬地,荒無(wú)人煙�,不但無(wú)法耕種且常有野狼出沒(méi)。勤勞的祖輩們發(fā)現(xiàn)坡塬的土質(zhì)屬性適合做磚瓦�����,遂因地制宜�,建起了磚瓦窯。自我的祖父張鳳琪兄弟起���,先后建窯的有六七戶(hù)人家���,漸漸地瓦罐窯也相繼建成。后來(lái)����,貨郎楊家、造風(fēng)箱的毛家�����、趕馬車(chē)的王家等先后聚居此地����。他們初到此地,都依地勢(shì)靠塬����、溝坎、荒坡鑿?fù)粮G居住��。本村拓建者即祖父張鳳琪����、張鳳奎,最早發(fā)現(xiàn)了東窯村這塊倚塬傍水的風(fēng)水寶地���,并數(shù)次來(lái)往于陜西�、河南兩地��,牽線搭橋��,帶著更多生活無(wú)著的鄉(xiāng)親們來(lái)到此地落腳�����,因此�����,在村民中威信很高。我的祖父張鳳琪勤勞樸實(shí)�,德高望重,卻不幸英年早逝���,留下年少的兒子——張涇祥(我的父親)�����。父親少年喪父�����、生活艱難�,但聰穎好學(xué)�����,知天文識(shí)地理��,集多種才能(文案�、財(cái)會(huì)、書(shū)法�����、電工、電器修理��、醫(yī)學(xué)等)于一身��,尤善機(jī)械改造���,小型挖掘機(jī)、實(shí)心磚機(jī)����、空心磚機(jī)都是他曾涉足的研究領(lǐng)域,并得到農(nóng)機(jī)局技術(shù)人員認(rèn)可�,被十里八村送美綽“張萬(wàn)能”(此后綽號(hào)遠(yuǎn)播,許多聞名來(lái)訪的外村人常將“張萬(wàn)能”誤認(rèn)為他的姓名)��。他子承父業(yè)�����,一直從事磚瓦業(yè)��,從明窯到暗窯又到排窯�����,不斷發(fā)展壯大,直到上世紀(jì)九十年代末���,因身體狀況被迫停業(yè)�,從此�,東窯村磚瓦業(yè)也畫(huà)上了一個(gè)句號(hào)。

鄭姓是張家之妹張桂蓮之夫姓���,原居于偃師北窯之鄰村——窯頭村�����,1942年尋親落戶(hù)本村�����。鄭姓祖輩初以豆腐業(yè)為生��,人丁興旺�,從軍者頗多�。先是老六加入了中國(guó)人民志愿軍,后來(lái)老大之長(zhǎng)子鄭全保���、次子鄭聚寶����、老三之長(zhǎng)子鄭志安等也都參了軍。老六鄭俊卿����、老大之次子鄭聚寶分別參加過(guò)抗美援朝之金剛山(今韓境)戰(zhàn)役、中印自衛(wèi)反擊戰(zhàn)��,并獲得諸多獎(jiǎng)?wù)?,成為鄭家和鄉(xiāng)鄰們的驕傲�。

東窯村民風(fēng)淳樸,鄉(xiāng)音不改�。如陜西方言“棉窩窩”,本村人叫“棉靴”����,把“女子”叫做“閨女”,把“我”叫做“俺”�,把“屋里”叫做“家里”, 把“行”叫做“中”�����,把“干啥(陽(yáng)平)”叫“弄啥(去聲)哩”,把“揍(陽(yáng)平)活(陽(yáng)平)”叫“揍(去聲)活(去聲)”把“暈”叫“懵”等����。給小孩取名常取“狗蛋”“孬蛋”“狗娃”“狗妮”“白蛋”“黑蛋”等, 講究的是名字越難聽(tīng)�����、越俗氣��,娃越好養(yǎng)�。天長(zhǎng)日久,這里形成了河南�、 陜西方言融匯的獨(dú)特語(yǔ)言。年長(zhǎng)的村民����,有的至今還保留著河南腔的陜西方言,年輕一輩的�����,和老鄉(xiāng)交流都是使用這種獨(dú)特語(yǔ)言�����。

東窯村與涇惠渠有著難以訴說(shuō)的情緣。因本村大多是坡塬溝坎的旱地�����,不平坦�����,雖背靠涇惠渠��,卻無(wú)法灌溉�����。只能靠天吃飯�����,早年以種植耐旱農(nóng)作物棉花����、紅薯���、煙草等為生����。解放后,人多地少����、閉塞貧窮的東窯村分得了附近莊頭村、夏村����、陳家村等鄰村的土地。此外���,鄉(xiāng)親們又以購(gòu)買(mǎi)�,或以棉花交換的形式擴(kuò)大了耕地面積��,增加了生產(chǎn)資料����。“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨”期間�,本村人團(tuán)結(jié)一致、艱苦奮斗���,通過(guò)手推車(chē)���、挑擔(dān)子���,一锨锨、一筐筐�����,硬是將荒坡溝坎平整成了二百余畝的可耕地�。村北地一直用涇惠渠之漢堤洞管理處所轄三支渠之南渠引水灌溉,1958年村西莊頭抽水站建成后�����,村南渠邊地才終于得到了涇惠渠的滋潤(rùn)����,從此糧產(chǎn)豐厚�����,除繳納公糧外���,徹底解決了本村人的溫飽問(wèn)題����。雖然涇惠渠改變了本村人命運(yùn),但因村主路即向西�、向東渠岸一直是狹窄、泥濘且無(wú)護(hù)欄的土路���,造成本村人出行�、外地人來(lái)往極其不便����,本村人皆對(duì)外戲稱(chēng)本村為“臺(tái)灣島”。交通閉塞一定程度影響了本村與外界溝通交流及經(jīng)濟(jì)發(fā)展�。因路況太差,接二連三發(fā)生過(guò)好多起村民����、路人不慎落水身亡的不幸事件,道路問(wèn)題也成為部分外村姑娘拒絕聯(lián)姻的首要理由���,村民們對(duì)此渠是愛(ài)恨交加���、五味雜陳,許多人更是孩提時(shí)便立下了長(zhǎng)大要“跳出村”干事的“志向”。上世紀(jì)九十年代末��,為改善村民出行路況及突破村里經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸�����,鄭九星(鄭家老大之孫)��、鄭紅權(quán)(鄭家老六之次子)二人合力倡議��,村上逐級(jí)申報(bào)����,水利部門(mén)終于在村西架起一座橫跨南北渠岸的橋梁,渠南渠北的連通使村里外出路況有了一定的改善�����。直到本世紀(jì)初����,在黨中央“打通最后一公里”文件精神指引下,村黨支部書(shū)記高學(xué)民(張鳳琪之外孫)帶領(lǐng)本村人在渠北岸修成了一條東窯至冉村的水泥路�,至此東窯才真正從閉塞的小村莊邁開(kāi)了現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的步伐��。

在風(fēng)土人情上��,東窯村與鄰村有著顯著差異。比如習(xí)慣吃飯不放醋�����、喜食糊涂面(類(lèi)似于拌湯)���、澆面條等�。初到此地�,生活貧窮、風(fēng)俗習(xí)慣的差異及語(yǔ)言不通�����,頗受當(dāng)?shù)厝说谋梢?,甚至欺凌。如本地人稱(chēng)他們?yōu)椤翱拓浫恕保途油忄l(xiāng)之意)���,為“河南蛋”���。在學(xué)校里, 本村的學(xué)生若與當(dāng)?shù)氐膶W(xué)生發(fā)生沖突時(shí)�,本地人常戲謔嘲笑“河南蛋、燒瓦罐,山東梆�����、坐一炕��,說(shuō)話就像狗咬仗”�。因此,村子里的年輕人到了嫁娶年齡���,都是找河南�、山東逃難來(lái)的鄉(xiāng)黨聯(lián)姻(我的母親便是“黃泛區(qū)”山東曹縣人�,外公逃難至涇陽(yáng)這一風(fēng)水寶地后,強(qiáng)行將十七歲母親攜來(lái)與貧窮的父親聯(lián)姻�����,目的竟是山東若再次發(fā)生災(zāi)荒�,親戚們逃難能有個(gè)落腳之處);也有回老家“誑婚”(小伙回老家極盡言語(yǔ)之能事��,描繪婚后在涇陽(yáng)衣食無(wú)憂的美滿生活)帶來(lái)的��。隨著時(shí)間的推移����,本村村民的生活習(xí)慣逐漸被本地人同化,也開(kāi)始聯(lián)姻���。最早與本地人通婚的便是鄭老六���,其妻是地道的本地村民。

在生活習(xí)俗方面�,東窯人基本保留了河南老家的習(xí)俗,小孩出生十天親戚進(jìn)行“小賀”���,三十天會(huì)舉行大的慶典�����,叫“過(guò)滿月”�����。當(dāng)?shù)厝藙t不同�,“慶生”則是在小孩出生二十天舉行“大賀”����。除此之外��,婚喪嫁娶的時(shí)辰也有很大差異�,比如東窯村民若家中遇喪事�,出殯時(shí)間在中午,而當(dāng)?shù)厝藙t是在清晨太陽(yáng)出來(lái)之前就結(jié)束出殯����。河南人算七,兩老人去世都以“全七”計(jì)算��,而當(dāng)?shù)厝说诙€(gè)老人去世則有“連七”之俗�����,即“頭七”最后一天為“二七”第一天……日常習(xí)俗上����,本地人六月六(望夏)、麥稍黃等節(jié)令是女婿看望丈人���,而本村人中秋���、端午節(jié)則是父母去看望女兒、女婿���。誰(shuí)家添新丁了��,有娘家人十天要送小米面�����,滿月送大米面的習(xí)俗����。

一個(gè)小村莊����,也藏有一個(gè)個(gè)鮮為人知的歷史遺存。據(jù)縣志記載:唐代大將郭子儀單騎退回紇�,便是在現(xiàn)村西莊頭抽水站之正對(duì)渠南地里(此地原屬本村鄭聚寶家所有,入社后歸屬莊頭)����。據(jù)鄭聚寶描述,此處原有一碑上書(shū)“唐郭汾陽(yáng)王單騎卻敵處”�,在“破四舊、立四新”時(shí)����,被村里某年輕的激進(jìn)分子砸毀���。村東北約兩里處原有一青石橋,曰“接駕橋”����,相傳為郭子儀被皇上接見(jiàn)時(shí)的橋。而村東有一條約五六米寬��,二三米深�,南北走向的戰(zhàn)壕(也稱(chēng)轱轆壕),相傳為抗戰(zhàn)時(shí)的遺存���,入社后平整為耕地����。

八十余年過(guò)去了���,人們?cè)缫涯:送鈦?lái)人和當(dāng)?shù)厝说牟町?,生活條件����、鄉(xiāng)村風(fēng)貌日新月異,吃穿用度早也不再局限于溫飽����,對(duì)于物質(zhì)文化生活的追求日益提升���。渠北岸下邊已建成的寬闊的水泥大道,不僅杜絕了不慎落水悲慘事件的發(fā)生�����,還促進(jìn)本村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展��,村民也沒(méi)人再提起“臺(tái)灣島”這個(gè)話題了�。原先蘆葦叢生����、野雀亂飛的村口也改建成了四周花繁葉茂的村委會(huì)、娛樂(lè)廣場(chǎng)���。昔日村東北渠南側(cè)的“野狐溝”(也叫犁溝)�����,如今也已變成了現(xiàn)代化的高樓大廈和美麗的產(chǎn)業(yè)新城休閑公園��。本村與外村�、甚至外省的年輕人自由戀愛(ài)、互通婚姻都成為普遍現(xiàn)象�����。

2018年起產(chǎn)業(yè)新城開(kāi)始征用本村土地�����,建設(shè)美麗的新城公園和配套建筑����。截至目前,280余畝耕地已征收完畢�,僅剩十余畝耕地、六七畝旱地�����,人均已不滿三分田了�。老年人也領(lǐng)上了政府定期發(fā)放的養(yǎng)老金……新城整體規(guī)劃以此段涇惠渠為中心,還將建成人造湖等人文景觀�����。

不久的將來(lái),東窯村或許將面臨整體被拆遷的命運(yùn)�����。對(duì)于習(xí)慣了在農(nóng)家小院生活的老人們來(lái)說(shuō)�,失去三分土地后,似乎失去了最后一道屏障�����,鋼筋水泥里的高樓生活并不是他們一生的愿望���。令他們心生溫暖的�����,是田園里耕作歸來(lái),遠(yuǎn)望見(jiàn)的“曖曖遠(yuǎn)人村�����,依依墟里煙”��。他們真正留戀的�����,是那片自己用一磚一瓦建造的“榆柳蔭后檐,桃李羅堂前”的農(nóng)家庭院�。

歲月增輝,天地增容��,一代又一代的東窯人自力更生�����、不怕困難���,用自己的聰明智慧和勤勞勇敢創(chuàng)造著美美與共的新生活���。他們積極向上、誠(chéng)實(shí)守信�、與人為善、相互團(tuán)結(jié)�����,始終保持著自己獨(dú)特的文化特色����,傳遞著自己獨(dú)特的文化習(xí)俗。我的血液中流淌著先輩們的文化基因,我生于斯長(zhǎng)于斯�,東窯就是我生命中的根。

東窯啊東窯�����!生我養(yǎng)我的家鄉(xiāng)���,無(wú)論我身在何處���,始終心懷一顆感念你的忠魂。東窯啊�����,我的東窯��,我魂?duì)繅?mèng)縈的母親�!

作者簡(jiǎn)介

張曉燕�,涇陽(yáng)縣文化館館長(zhǎng),縣女子書(shū)法家協(xié)會(huì)主席��。

(本文選自涇陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年10月編輯出版的《涇陽(yáng)村落》第一輯)

責(zé)任編輯:王順利/《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口